登録支援機関とは? 特定技能外国人の支援機関です|費用・選び方・行政書士への委託メリットを解説

深刻化する人手不足を背景に、外国人材の受け入れを検討されている企業様にとって、2019年4月に導入された「特定技能制度」は、有力な選択肢の一つです。

しかし、この制度を円滑に活用するためには、「登録支援機関」の存在が不可欠となります。

「登録支援機関とは具体的に何をしてくれるのか?」

「費用はどのくらいかかるのか?」

「どのように選べば自社に最適なのか?」など、

多くの疑問や不安をお持ちの採用担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、特定技能制度と登録支援機関について、企業の人事・採用担当者様向けに、就労ビザ専門の「行政書士法人35」が、制度の基礎から、登録支援機関の役割、費用、選び方、注意点、さらには行政書士に委託するメリットまで、徹底的に解説します。

特に、初めて特定技能外国人の受け入れを検討されている企業様、既に受け入れているが登録支援機関の見直しを考えている企業様には、ぜひご一読いただきたい内容です。

行政書士法人35は、東京池袋を拠点に全国対応で、企業の外国人材採用・就労ビザ申請をサポートしている行政書士法人です。

年間350件以上の申請実績、自らが登録支援機関であるため、特定技能制度に関する豊富な知識・経験を活かし、企業の皆様が安心して外国人材を受け入れ、共に成長できる環境づくりを支援しています。

本記事では、専門家の視点から、登録支援機関に関する疑問を解消し、貴社の外国人材活用を成功に導くための情報を提供いたします。

最後までお読みいただければ、登録支援機関に関する理解が深まり、自社に最適な登録支援機関選び、ひいては外国人材の受け入れと定着、事業の発展に繋がるはずです。ぜひ、ご活用ください。

特定技能制度は、人手不足が特に深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材(特定技能1号外国人)を受け入れるための制度です。この制度を活用することで、企業は即戦力となる外国人材を確保し、人手不足を解消することができます。しかし、特定技能1号外国人が日本で円滑に活動するためには、生活面や就労面での様々なサポートが必要であり、そのサポート業務を企業(特定技能所属機関)に代わって行うのが、「登録支援機関」です。

登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関であり、企業は登録支援機関に支援を委託することで、外国人材の受け入れに関する負担を軽減し、本来の業務に集中することができます。

また、専門的な知識を持つ登録支援機関のサポートを受けることで、外国人材が安心して日本で生活し、働くことができる環境を整え、定着率の向上が期待できます。さらに、法令遵守の観点からも、登録支援機関の活用は企業のリスク管理に繋がります。

目次

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能1号外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)から委託を受け、外国人材が日本で安定して仕事や生活を送れるように、様々な支援を行う機関のことです。

出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があり、その法的根拠は出入国管理法に定められています。

1. 登録支援機関になるための要件

登録支援機関になるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。企業が登録支援機関を選ぶ上で、これらの要件を理解しておくことは非常に重要です。

まず、登録支援機関には、支援責任者と1名以上の支援担当者を置く義務があります。支援責任者は、特定技能制度や外国人支援に関する十分な知識と経験を持つ人物でなければなりません。

支援担当者は、外国人材の生活相談などに対応できる能力が求められます。これらの人的要件に加え、過去2年以内に中長期在留者の受け入れ実績があること、または外国人に関する相談業務に従事した経験があることも、登録の要件となります。

これらの要件は、登録支援機関が適切な支援を提供できる能力を持っていることを保証するためのものです。

企業は、登録支援機関を選ぶ際に、これらの要件を満たしているかを確認することが重要です。登録支援機関の登録状況は、出入国在留管理庁のウェブサイトで公開されており、誰でも確認することができます。近年、特定技能外国人の増加に伴い、登録支援機関の数も増加傾向にありますが、その質にはばらつきがあることも事実です。

2. 監理団体との違い

ここで、企業が混同しやすいのが、技能実習制度における「監理団体」との違いです。監理団体は、技能実習生を受け入れる企業を監理・指導する機関であり、特定技能制度の登録支援機関とは役割が異なります。

ただし、監理団体が登録支援機関の登録を受けている場合もありますので、注意が必要です。登録支援機関を選ぶ際には、監理団体としての実績だけでなく、登録支援機関としての実績や専門性も確認するようにしましょう。

3. 自社支援との比較

自社で外国人材の支援を行う「自社支援」を検討している企業様もいらっしゃるかもしれません。

自社支援には、コスト削減や外国人材との密なコミュニケーションなどのメリットがありますが、一定の要件を満たす必要があり、専門的な知識やノウハウも求められます。登録支援機関に委託するか、自社支援を行うかは、企業の状況やリソース、求める支援レベルなどを総合的に考慮して判断する必要があります。

いずれにしても、登録支援機関は、特定技能制度において非常に重要な役割を担っています。企業が外国人材を円滑に受け入れ、外国人材が安心して日本で生活・就労できるよう、専門的な知識と経験をもってサポートを提供しています。

次章では、登録支援機関が具体的にどのような支援を行うのか、その内容について詳しく見ていきましょう。

登録支援機関の支援内容

登録支援機関の主な役割は、特定技能1号外国人が日本で円滑に活動できるよう、包括的な支援を提供することです。

その支援内容は、大きく「義務的支援」と「任意的支援」の2つに分けられます。

企業は、登録支援機関がどのような支援を行うのかを理解し、自社のニーズに合った委託先を選ぶ必要があります。ここでは、それぞれの支援内容について詳しく解説します。

1. 義務的支援

義務的支援とは、特定技能所属機関(受け入れ企業)が、特定技能1号外国人に対して必ず実施しなければならない支援のことです。登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関がこれらの支援を確実に行うことになります。具体的には、以下の10項目の支援が義務付けられています。

- 事前ガイダンスの提供:特定技能外国人に対し、日本での活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについて、対面またはテレビ電話等で説明します。外国人が十分に理解できる言語で行うことが求められます。これは、外国人材が来日前に不安を解消し、スムーズに日本での生活をスタートできるようにするための重要な支援です。

- 出入国時の送迎:入国時には空港から事業所または住居まで、帰国時には空港の保安検査場まで、送迎と付き添いを行います。これは、外国人材が安心して入国・帰国できるようにするための支援です。

- 住居確保・生活に必要な契約支援:賃貸借契約の締結を支援したり、銀行口座の開設や携帯電話の契約などをサポートします。外国人材が日本で生活するための基盤を整えるための支援です。

- 生活オリエンテーションの実施:日本の生活ルール、マナー、公共機関の利用方法、交通ルール、連絡先などについて、8時間以上かけて説明します。外国人材が日本社会に適応するための基礎知識を身につけるための支援です。

- 公的手続き等への同行:必要に応じて、住居地・社会保障・税金などの手続きに同行し、書類作成の補助などを行います。外国人材が煩雑な手続きに戸惑わないようにするための支援です。

- 日本語学習機会の提供:日本語教室やオンライン教材などの情報を提供し、日本語学習を支援します。外国人材の日本語能力向上は、職場でのコミュニケーションや日常生活を円滑にするために不可欠です。

- 相談・苦情への対応:職場や生活上の相談・苦情に対し、外国人が十分に理解できる言語で、適切に対応します。外国人材が安心して相談できる環境を整えることが重要です。

- 日本人との交流促進:地域のお祭りやイベントなど、日本人との交流の機会に関する情報を提供し、参加を促します。外国人材が日本社会に溶け込み、孤立を防ぐための支援です。

- 転職支援(人員整理等の場合):受け入れ側の都合で雇用契約を解除する場合、次の受け入れ先を探すための転職支援を行います。これは、外国人材のキャリアを守るための重要な支援です。

- 定期的な面談・行政機関への通報:支援責任者等が、特定技能外国人およびその上司と定期的(3か月に1回以上)に面談を実施し、労働基準法違反などがあれば、関係行政機関に通報します。これは、外国人材の労働環境を守り、法令遵守を徹底するための支援です。

これらの義務的支援は、特定技能外国人が日本で安心して生活し、働くための基盤となるものです。企業は、これらの支援を登録支援機関に委託するか、自社で行うかを選択できますが、いずれの場合も、確実に実施する責任があります。

2. 任意的支援

任意的支援とは、義務的支援に加えて、登録支援機関や特定技能所属機関が任意で行う支援のことです。

企業のニーズや外国人材の状況に応じて、以下のような支援を提供することができます。

- 生活相談の強化(24時間対応、多言語対応など)

- 日本語学習の費用補助、社内日本語教室の開催

- 社内イベントへの参加促進、日本人社員との交流機会の提供

- 地域住民との交流イベントの企画・実施

- キャリアアップ支援、資格取得支援

登録支援機関の費用

特定技能外国人の受け入れを検討する際、登録支援機関への委託費用は、企業にとって重要な検討事項の一つです。ここでは、登録支援機関の費用相場、費用体系、注意点について解説します。

1. 費用相場

登録支援機関の費用は、支援内容や機関によって異なりますが、一般的な相場としては、初期費用と月額費用がかかるケースが多いです。

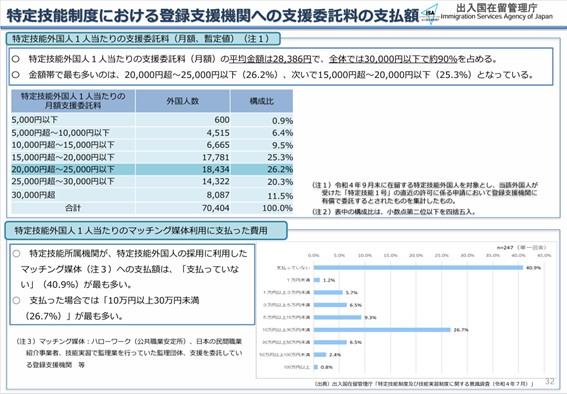

初期費用は、支援計画の作成や各種手続きの代行※1などにかかる費用で、おおよそ10万円から20万円程度が相場となっています。月額の委託費は、定期的な面談や相談対応、各種報告書の作成などにかかる費用で、外国人材1人あたり平均28,386円で、30,000円以下が約90%というデータが出ております。

ただし、これらの金額はあくまで目安であり、登録支援機関によっては、より安価な料金設定をしている場合や、逆に高額な料金設定をしている場合もあります。また、任意的支援の内容が充実しているほど、費用も高くなる傾向にあります。

2. 費用体系の例

登録支援機関の費用体系は、主に以下の2つのパターンがあります。

- 月額制:毎月定額の費用を支払う方式です。支援内容が包括的に含まれていることが多く、費用が予測しやすいというメリットがあります。多くの登録支援機関が採用している方式です。

- 項目別料金制:支援項目ごとに料金が設定されている方式です。必要な支援だけを選択できるため、費用を抑えられる可能性がありますが、トータルコストが分かりにくいというデメリットもあります。

どちらの費用体系が適しているかは、企業の状況や求める支援内容によって異なります。事前に複数の登録支援機関から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

見積もりを取る際には、費用だけでなく、支援内容の詳細や、追加料金の有無なども確認することが重要です。

3. 費用に関する注意点

登録支援機関の費用に関して、企業が注意すべき点がいくつかあります。

- 追加料金の有無:基本料金以外に追加料金が発生するケースがあります。例えば、緊急時の対応や、特別な手続きが必要になった場合、想定外のトラブルが発生した場合などです。契約前に、どのような場合に追加料金が発生するのか、具体的に確認しておくことが重要です。

- 外国人への費用負担禁止:登録支援機関への費用は、特定技能所属機関(受け入れ企業)が負担するものであり、特定技能外国人に負担させることは法律で禁止されています。この点を明確に理解し、外国人材に誤解を与えないように注意が必要です。

- 費用と支援内容のバランス:費用が安いからといって、必ずしも良い登録支援機関とは限りません。費用と支援内容のバランスを考慮し、自社に必要な支援が提供されるかどうかを見極めることが大切です。安価な料金設定の登録支援機関の場合、支援の質が低い、必要な支援が含まれていない、といった可能性も考慮する必要があります。

登録支援機関の選び方

特定技能外国人の受け入れを成功させるためには、自社に合った適切な登録支援機関を選ぶことが非常に重要です。

しかし、数多くの登録支援機関の中から、どこを選べば良いのか迷ってしまう企業担当者様も多いのではないでしょうか。ここでは、企業が登録支援機関を選ぶ際に確認すべき5つのポイントを解説します。

1. 支援内容と専門性

まず、登録支援機関が提供する支援内容が、自社のニーズに合っているかを確認しましょう。義務的支援だけでなく、任意的支援の内容も確認し、自社が求めるサポートを提供できるかを見極めることが大切です。

例えば、24時間対応の生活相談窓口があるか、日本語教育のサポートが充実しているか、外国人材のキャリアアップ支援を行っているかなど、具体的な支援内容を確認しましょう。

また、特定技能制度は分野ごとに異なる特性があるため、自社が受け入れを希望する分野に精通した登録支援機関を選ぶことも重要です。

例えば、建設業であれば建設分野の特定技能制度に詳しい登録支援機関、介護業であれば介護分野に詳しい登録支援機関を選ぶことで、より専門的なサポートを受けることができます。

2. 費用と料金体系

次に、費用と料金体系を確認しましょう。

登録支援機関によって、費用や料金体系は異なります。

初期費用、月額費用、その他の費用など、総額でどのくらいの費用がかかるのかを把握することが重要です。

また、月額制なのか、項目別料金制なのかなど、料金体系も確認し、自社の予算に合った登録支援機関を選びましょう。複数の登録支援機関から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

3. 実績と評判

登録支援機関の実績と評判も重要な判断材料です。

過去にどのくらいの特定技能外国人を受け入れ、支援してきたのか、実績を確認しましょう。実績が豊富な登録支援機関であれば、様々なケースに対応できるノウハウを持っている可能性が高く、安心して任せることができます。

また、他の企業の評判や口コミなども参考にすると良いでしょう。ただし、インターネット上の情報だけでなく、実際に登録支援機関の担当者と話をして、信頼できるかどうかを判断することも大切です。

4. 対応言語とコミュニケーション

特定技能外国人が理解できる言語に対応しているかどうかも確認しましょう。

外国人材とのコミュニケーションが円滑に行えるかどうかは、支援の質に大きく影響します。日本語だけでなく、英語、中国語、ベトナム語など、外国人材の母国語に対応できる登録支援機関であれば、より安心です。また、企業担当者とのコミュニケーションがスムーズに行えるかどうかも重要です。質問や相談に対して、迅速かつ丁寧に対応してくれる登録支援機関を選びましょう。

5. 登録支援機関の母体は何か?

国内には現在10,206件の登録支援機関が存在しています(2025年3月12日現在)。そして、登録支援機関を運営している母体は様々です。

「単独の登録支援機関」、「人材紹介会社が兼ねている機関」、「行政書士や弁護士事務所が兼ねている機関」、「個人」、と様々な運営母体があります。すでに説明をしましたが、特定技能外国人に係る様々な手続きにおいて必要な書類の作成は、行政書士や弁護士しかおこなうことができません。

行政書士や弁護士と提携している登録支援機関であれば問題はありませんが、そうでない場合、法令に抵触している恐れがあるため安心して支援を委託することは難しいでしょう。

以上を踏まえると、登録支援機関を兼ねている行政書士や弁護士、行政書士や弁護士と提携をしている登録支援機関の2択になるでしょう。

これらの5つのポイントを総合的に考慮し、自社に最適な登録支援機関を選びましょう。次章では、登録支援機関を兼ねている行政書士(弁護士)に依頼するメリットについて、詳しく解説します。

行政書士に依頼するメリット

特定技能外国人の受け入れには、ビザ申請手続きや在留管理など、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。

手続きを全て企業が自社で行うことも可能ですが、行政書士に依頼することで、様々なメリットが得られます。ここでは、企業が行政書士に依頼するメリットについて、詳しく解説します。

1. 専門知識と経験による確実な手続き

行政書士は、入管法や特定技能制度に関する専門知識と豊富な経験を持っています。

特定技能ビザの申請手続きは複雑であり、書類の不備や情報の誤りがあると、審査が遅滞したり、最悪の場合には不許可になるリスクがあります。行政書士に依頼をすることで、最新の法令や制度に沿った、確実な手続きを行うことができます。

また、特定技能外国人以外の外国人の相談や手続きをおこなうことが可能です。これにより、企業は不許可リスクを最小限に抑え、スムーズに外国人材を受け入れることができます。

2. 時間と労力の削減

ビザ申請手続きには、多くの時間と労力がかかります。

必要書類の収集、申請書の作成、入国管理局への提出など、煩雑な手続きを企業が自社で行うと、担当者の負担が大きくなります。行政書士に依頼することで、これらの手続きを全て代行してもらうことができ、企業は本来の業務に集中することができます。

また、行政書士は、入国管理局とのやり取りも代行してくれるため、企業担当者が直接対応する必要がありません。

3. トラブル発生時の法的サポート

万が一、ビザ申請が不許可になった場合や、在留中にトラブルが発生した場合でも、行政書士は法的知識に基づいてサポートしてくれます。

不許可理由の分析、再申請のサポート、入国管理局との交渉など、専門的な対応が可能です。また、外国人材に関する相談や、法的アドバイスを受けることもできます。これにより、企業はリスクを最小限に抑え、安心して外国人材を雇用することができます。

4. 「登録支援機関×行政書士」によるワンストップサービス

登録支援機関を兼ねている行政書士事務所であるため、相談、書類の作成、申請取次、入管との折衝、許可後の支援等、ワンストップでサービスを受けることができます。

これにより、企業は複数の業者とやり取りする必要がなくなり、手続きの効率化が図れます。また、情報共有がスムーズに行われるため、より適切な支援を受けることができます。

登録支援機関に関する注意点

特定技能外国人の受け入れにおいて、登録支援機関は心強いパートナーとなりますが、企業はいくつかの注意点を理解しておく必要があります。ここでは、企業が登録支援機関を利用する際に知っておくべきリスクと、その対策について解説します。

1. 法令遵守の徹底

登録支援機関は、出入国管理法や労働関係法令など、関連する法令を遵守する義務があります。しかし、残念ながら、一部の登録支援機関では、法令違反が発覚するケースも見られます。

企業は、登録支援機関を選ぶ際に、法令遵守を徹底しているかを確認することが重要です。具体的には、過去に行政処分を受けたことがないか、契約内容が法令に適合しているか、外国人材への費用負担をさせていないかなどを確認しましょう。

そして、行政書士か弁護士と提携をしているかも確認しましょう。書類の作成は登録支援機関では行うことができません。

また、定期的な面談や報告を通じて、登録支援機関の業務状況を把握し、問題がないかを確認することも大切です。

2. 契約内容の確認

登録支援機関との契約内容は、必ず書面で確認しましょう。

口頭での約束や曖昧な表現は避け、具体的な支援内容、費用、解約条件などを明確に記載してもらうことが重要です。

特に、費用については、基本料金だけでなく、追加料金が発生する条件や、料金に含まれないサービスなどを確認しておく必要があります。また、契約期間や解約時の違約金の有無なども確認し、企業にとって不利な条件になっていないかをチェックしましょう。

3. 情報提供の義務

登録支援機関は、特定技能外国人に対して、日本の生活ルールや労働条件、相談窓口など、必要な情報を適切に提供する義務があります。

しかし、一部の登録支援機関では、情報提供が不十分であったり、外国人材が理解できない言語で説明したりするケースも見られます。

企業は、登録支援機関が外国人材に対して、適切な言語で、十分な情報を提供しているかを確認する必要があります。また、外国人材からの相談に、適切に対応しているかどうかも確認しましょう。

4. 変更届の提出義務

登録支援機関は、登録情報に変更があった場合、速やかに出入国在留管理庁に変更届を提出する義務があります。

例えば、支援責任者や支援担当者が変更になった場合、事務所の所在地が変更になった場合などです。企業は、登録支援機関から変更届の提出状況について報告を受け、最新の情報が登録されているかを確認するようにしましょう。

変更届が適切に提出されていない場合、行政指導や登録取り消しの対象となる可能性があります。

5. 支援の質のばらつき

登録支援機関の支援の質には、ばらつきがあるのが現状です。実績や経験が豊富な登録支援機関もあれば、十分なノウハウを持たない登録支援機関もあります。

企業は、登録支援機関を選ぶ際に、実績や評判だけでなく、担当者の対応や、提供される支援の内容などを総合的に判断し、自社のニーズに合った登録支援機関を選ぶことが重要です。複数の登録支援機関から話を聞き、比較検討することをおすすめします。

これらの注意点を踏まえ、信頼できる登録支援機関を選ぶことで、企業は特定技能外国人の受け入れを円滑に進め、外国人材の定着と活躍を促進することができます。次章では、よくある質問について解説します。

よくある質問(Q&A)

ここでは、特定技能制度と登録支援機関に関して、企業からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q1. 登録支援機関は必ず利用しなければならないのですか?

- A1. いいえ、必ずしも利用する必要はありません。

特定技能1号外国人に対する支援は、企業(特定技能所属機関)が自ら行うことも可能です。ただし、自社で支援を行うためには、一定の要件を満たす必要があります。

具体的には、支援責任者および支援担当者の選任、外国人材への適切な情報提供体制の整備、定期的な面談の実施などが求められます。これらの要件を満たすことが難しい場合や、より専門的なサポートを受けたい場合は、登録支援機関の利用を検討すると良いでしょう。 - Q2. 登録支援機関の費用は誰が負担するのですか?

- A2. 登録支援機関への費用は、特定技能所属機関(受け入れ企業)が負担します。

特定技能外国人に費用を負担させることは、法律で禁止されています。これは、外国人材の経済的負担を軽減し、搾取を防ぐための措置です。 - Q3. 登録支援機関は途中で変更できますか?

- A3. はい、可能です。登録支援機関との契約を解除し、別の登録支援機関と新たに契約することができます。

ただし、契約期間や解約条件によっては、違約金が発生する場合がありますので、契約内容をよく確認しておくことが重要です。また、登録支援機関を変更する際には、出入国在留管理庁への届出が必要となります。 - Q4. 自社で支援を行うことは可能ですか?

- A4. はい、可能です。ただし、前述の通り、一定の要件を満たす必要があります。

自社で支援を行う場合は、支援体制を整え、外国人材が安心して働ける環境を整備することが重要です。また、特定技能制度に関する最新の情報を常に把握し、適切に対応する必要があります。 - Q5. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?

- A5. 行政書士は、入管法や特定技能制度に関する専門知識と豊富な経験を持っています。

ビザ申請手続きの代行、トラブル発生時の法的サポート、登録支援機関との連携など、企業にとって様々なメリットがあります。特に、初めて特定技能外国人を受け入れる企業や、専門的な知識を持つ担当者がいない企業にとっては、行政書士のサポートは非常に有効です。 - Q6.登録支援機関の対応言語は?

- A6. 登録支援機関によって異なります。

日本語だけでなく、英語、中国語、ベトナム語など、特定技能外国人の母国語に対応している登録支援機関もあります。外国人材との円滑なコミュニケーションのためには、対応言語を確認することが重要です。 - Q7.登録支援機関の業務範囲はどこまで?

- A7.登録支援機関の業務範囲は、1号特定技能外国人支援計画に基づき、義務的支援と任意的支援を提供することです。

義務的支援は、外国人材の入国前から帰国後まで、生活と就労に関する包括的なサポートです。任意的支援は義務的支援に加えて、登録支援機関や特定技能所属機関が任意で行う支援のことです。企業のニーズや外国人材の状況に応じて、登録支援機関と相談して、業務範囲を決めることになります。

これらのQ&Aは、企業が特定技能制度と登録支援機関について理解を深める上で、参考になるはずです。より詳しい情報や、個別のケースに関するご相談は、行政書士法人35までお気軽にお問い合わせください。

メールでの無料相談はこちら

まとめ

本記事では、特定技能制度と登録支援機関について、企業の人事・採用担当者様向けに詳しく解説しました。以下に、記事の要点をまとめます。

- 特定技能制度は、人手不足が深刻な分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材(特定技能1号外国人)を受け入れるための制度である。

- 登録支援機関は、特定技能1号外国人に対する支援計画の作成・実施を、企業(特定技能所属機関)に代わって行う機関であり、出入国在留管理庁長官の登録が必要である。

- 登録支援機関の支援内容は、「義務的支援」と「任意的支援」に分けられ、義務的支援は必ず実施しなければならない。

- 登録支援機関の費用は、初期費用と月額費用がかかるケースが多く、費用相場や費用体系は、登録支援機関によって異なる。

- 登録支援機関を選ぶ際には、支援内容、費用、実績、対応言語、行政書士との連携などを総合的に考慮する必要がある。

- 行政書士に依頼することで、ビザ申請手続きの代行、トラブル発生時の法的サポート、登録支援機関との連携など、様々なメリットが得られる。

- 登録支援機関を利用する際には、法令遵守、契約内容の確認、情報提供の義務、変更届の提出義務、支援の質のばらつきなどに注意する必要がある。

特定技能制度は、企業の人手不足解消に貢献するだけでなく、外国人材の活躍を通じて、企業の成長や国際化にも繋がる可能性があります。

しかし、制度を適切に活用するためには、登録支援機関の役割や選び方、注意点などを十分に理解しておくことが重要です。

本記事が、特定技能外国人の受け入れを検討されている企業様、既に受け入れているが登録支援機関の見直しを考えている企業様にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

行政書士法人35は、特定技能制度に関する豊富な知識と経験を持つ行政書士が、企業の外国人材受け入れを全面的にサポートしています。

特定技能ビザ申請の代行から、登録支援機関としての業務まで、ワンストップで対応可能です。

無料相談も実施しておりますので

「外国人材の受け入れを検討しているが、何から始めれば良いか分からない」

「登録支援機関の選び方で迷っている」

「自社に合った支援プランを提案してほしい」など、

どんなことでもお気軽にご相談ください。

専門家が、貴社の状況に合わせて、最適なアドバイスをさせていただきます。

メールでの無料相談はこちら

関連するおすすめ記事

- 【特定技能】外食業協議会への加入申請について|手続き・必要書類・注意点を解説

- 登録支援機関の義務的支援その⑩「定期面談・行政機関への通報」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その⑨「転職支援」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その⑧「日本人との交流促進」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その⑦「相談・苦情への対応」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その⑥「日本語学習の機会の提供」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人