特定技能ビザ|制度の仕組み・採用・課題・将来展望について

「人手が足りない…」

少子高齢化による労働力不足は、日本経済全体を揺るがす深刻な問題です。

多くの企業が、日々の業務を回すことさえ困難な状況に直面し、成長の機会を逃しているのではないでしょうか。

特に中小企業においては、人材確保が死活問題となっています。

求人広告を出しても応募が来ない、やっと採用した社員もすぐに辞めてしまう…

そんな悩みを抱えている経営者や人事担当者の方も少なくないでしょう。

一方、日本で働きたいと希望する外国人も、複雑な在留資格制度や言葉の壁に阻まれ、なかなかその機会を得られずにいます。

「日本で自分のスキルを活かしたい」

「日本で新しいキャリアを築きたい」という意欲を持ちながらも、夢を諦めざるを得ない状況に置かれているのです。

このような状況を打開する鍵となるのが、2019年4月に導入された在留資格「特定技能」です。

特定技能制度は、一定の専門性・技能を持つ外国人材を、人手不足が深刻な産業分野で受け入れることを目的としています。この制度は、企業にとっては即戦力となる人材を確保する機会であり、外国人にとっては日本で働く新たな道を開くものです。

しかし、

「特定技能って言葉は聞いたことがあるけど、実際にはよくわからない」

「技能実習制度と何が違うの?」

「うちの会社でも外国人材を受け入れられるの?」

「手続きが面倒そう…」

といった疑問や不安を持つ方も多いのではないでしょうか。

ご安心ください。

この記事では、特定技能制度の基本から最新動向、企業と外国人双方にとってのメリット・デメリット、具体的な活用方法まで、あらゆる情報を網羅的に解説します。

この記事を読めば、特定技能制度に関する疑問や不安が解消され、自社/自身の状況に合わせて特定技能制度の活用を検討できるようになるでしょう。

特定技能制度は、企業と外国人が共に成長できる未来への扉を開く可能性を秘めているのです。

目次

- 特定技能制度とは? – 複雑な制度をわかりやすく紐解く

- 特定技能1号 – 全16分野の詳細解説と採用のポイント

- 特定技能2号 – 高度人材獲得への道と今後の展望

- 特定技能外国人の採用 – 企業が踏むべきステップと成功の秘訣

- 特定技能外国人の待遇 – 法令遵守と良好な関係構築のために

- 特定技能制度の課題と未来 – 持続可能な制度運用のために

- まとめ:特定技能制度 – 企業と外国人が共に成長する未来へ

第1章:特定技能制度とは? – 複雑な制度をわかりやすく紐解く

「特定技能」という言葉は耳にする機会が増えたものの、その内容を正確に理解している方は、まだ少ないのではないでしょうか。

ここでは、特定技能制度の基本を、できるだけわかりやすく解説していきます。

1. 特定技能制度の定義と目的

特定技能制度は、2019年4月に導入された新しい在留資格制度です。

その目的は、日本国内で人手不足が深刻化している特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れ、労働力を確保することにあります。

例えば、介護施設で高齢者のケアをする外国人、建設現場で専門的な工事を行う外国人、食品工場で安全な食品を製造する外国人など、さまざまな現場で特定技能外国人が活躍しています。

彼らは、単なるアルバイトではなく、それぞれの分野で専門的な知識や技術を持った「即戦力」として、日本の産業を支えているのです。

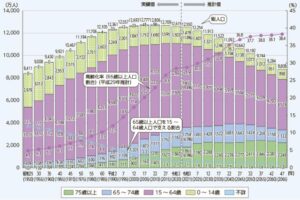

この制度が生まれた背景には、日本の深刻な少子高齢化と労働力人口の減少があります。

総務省の発表によると、2040年には生産年齢人口(15歳〜64歳)が、2020年と比較して約1,500万人も減少すると予測されています。このままでは、多くの産業で人手不足がさらに深刻化し、経済活動そのものが立ち行かなくなる可能性さえあるのです。

これまで、外国人労働者の受け入れは、主に技能実習制度を通じて行われてきました。

しかし、技能実習制度は、開発途上国への技能移転を目的とした「国際貢献」のための制度であり、労働力不足を解消するための制度ではありませんでした。

そのため、技能実習生の受け入れには、職種や人数に制限があり、企業が求める人材を自由に受け入れることができなかったのです。

特定技能制度は、こうした技能実習制度の限界を補い、人手不足を解消するための「労働力確保」を目的とした制度として創設されました。

これにより、企業は、より幅広い分野で、即戦力となる外国人材を受け入れることができるようになったのです。

2. 特定技能1号と2号の違いを徹底比較

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

この2つの違いを理解することは、特定技能制度を理解する上で非常に重要です。

まず、対象となる分野が異なります。

特定技能1号は、介護、建設、農業、外食業など、比較的幅広い16分野が対象です。

一方、特定技能2号は、建設、造船・舶用工業など、より高度な技能が必要とされる分野が対象となっています。

次に、在留期間が異なります。

特定技能1号の在留期間は、通算で最長5年です。

一方、特定技能2号は、在留期間の更新に上限がなく、事実上、日本で永続的に働くことが可能です。

また、求められる技能水準も異なります。

特定技能1号では、各分野の試験に合格することで、一定の技能水準があると認められます。

技能実習2号を良好に修了した場合は、この試験が免除されます。一方、特定技能2号では、「熟練した技能」が必要とされ、試験の難易度も高くなります。

日本語能力についても、違いがあります。

特定技能1号では、業務や日常生活に必要な日本語能力が求められ、試験でその能力が確認されます(技能実習2号修了者は免除)

一方、特定技能2号では、日本語能力に関する試験は原則としてありません。

家族の帯同については、特定技能1号では原則として認められていませんが、特定技能2号では、配偶者と子どもの帯同が認められています(一定の要件あり)

さらに、特定技能1号の外国人材は、受入れ機関(企業)または登録支援機関による支援を受ける必要がありますが、特定技能2号では、原則として支援は不要です。

このように、特定技能1号と2号では、さまざまな点で違いがあります。

特定技能1号は、比較的幅広い分野で、一定の技能を持つ外国人材を受け入れるための資格であり、特定技能2号は、より高度な技能を持つ外国人材を、長期的に受け入れるための資格であると言えるでしょう。

3. 特定技能と技能実習制度 – 混同しがちな制度の違いを明確化

特定技能制度とよく混同されるのが、技能実習制度です。

しかし、この2つの制度は、目的も内容も大きく異なります。

技能実習制度は、開発途上国への「国際貢献」を目的とした制度です。技能実習生は、日本の企業で働きながら技術を学び、それを母国に持ち帰って活用することが期待されています。つまり、技能実習制度は、人材育成を目的とした制度なのです。

一方、特定技能制度は、日本の「労働力不足解消」を目的とした制度です。特定技能外国人は、日本の企業で「労働者」として働き、その能力を発揮することが求められます。

つまり、特定技能制度は、労働力確保を目的とした制度なのです。

この目的の違いは、制度のさまざまな側面に影響を与えています。

例えば、技能実習制度では、在留期間に制限があり(最長5年)、家族の帯同は原則として認められていません。

また、技能実習生は、受け入れ企業を変更することが原則としてできません。これは、技能実習制度が、あくまでも「技術を学ぶ」ための制度であり、「働く」ための制度ではないからです。

一方、特定技能制度では、1号の在留期間は最長5年ですが、2号に移行すれば在留期間の制限がなくなり、家族の帯同も可能になります。

また、特定技能外国人は、一定の条件を満たせば、転職することも可能です。これは、特定技能制度が、「働く」ための制度であり、外国人労働者の権利を保障しているからです。

企業が外国人材を受け入れる際には、自社のニーズに合わせて、特定技能制度と技能実習制度のどちらが適しているかを慎重に検討する必要があります。

技能実習制度から特定技能制度への移行も可能ですが、いくつかの注意点があります。例えば、技能実習2号を良好に修了した場合は、特定技能1号の試験が免除されますが、技能実習の職種と特定技能の職種が関連している必要があります。

特定技能制度と技能実習制度の違いを正しく理解することは、外国人材の受け入れを成功させるための第一歩です。

第2章:特定技能1号 – 全16分野の詳細解説と採用のポイント

特定技能1号は、日本の人手不足が深刻な16の産業分野で、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れるための在留資格です。

ここでは、各分野の詳細と、企業が特定技能1号の外国人材を採用する際のポイントについて解説します。

1. 16分野一覧と受入れ状況

特定技能1号の対象となる16分野は、以下の通りです。

- 介護

- ビルクリーニング

- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 自動車運送業

- 鉄道

- 林業

- 木材産業

2024年に追加された分野(13,自動車運送業 14,鉄道 15,林業 16,木材産業)

これらの分野は、いずれも日本の経済や社会を支える上で重要な役割を担っていますが、慢性的な人手不足に悩まされています。

特定技能制度は、これらの分野に即戦力となる外国人材を供給することで、人手不足の解消に貢献することが期待されています。

分野ごとの詳細な受入れ状況については、出入国在留管理庁や各分野の所管省庁のウェブサイトなどで確認することができます。

企業は、これらの情報を参考に、自社のニーズに合った分野の外国人材の採用を検討する必要があります。

2. 分野別詳細解説(各分野の概要、業務内容、求められるスキル、採用の注意点など)

ここでは、各分野の概要、具体的な業務内容、特定技能外国人に求められるスキル、企業が採用する際の注意点などを、分野ごとに詳しく解説します。

- 介護

- 概要: 高齢者や障害者の日常生活をサポートする仕事です。

- 業務内容: 食事、入浴、排せつなどの介助、レクリエーションの企画・実施、利用者の健康管理など。

- 求められるスキル: 介護に関する基本的な知識と技術、コミュニケーション能力、体力、忍耐力など。

- 採用の注意点: 介護分野で働くためには、「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」に合格する必要があります。また、介護施設によっては、夜勤や早朝勤務がある場合があります。

- ビルクリーニング

- 概要: オフィスビルや商業施設などの清掃を行う仕事です。

- 業務内容: 床の清掃、窓ガラスの清掃、ゴミの収集・運搬、トイレの清掃など。

- 求められるスキル: 清掃に関する基本的な知識と技術、体力、効率性、チームワークなど。

- 採用の注意点: ビルクリーニング分野で働くためには、「ビルクリーニング技能評価試験」に合格する必要があります。

- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

- 概要: 金属製品、機械部品、電子部品などの製造に関わる仕事です。

- 業務内容: 金属の加工、機械の操作、製品の組み立て、検査など。

- 求められるスキル: 製造業に関する基本的な知識と技術、図面の読解力、機械の操作能力、品質管理能力など。

- 採用の注意点: 製造業分野で働くためには、「製造分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。

- 建設

- 概要: 建物の建設や土木工事に関わる仕事です。

- 業務内容: 型枠工事、鉄筋工事、コンクリート工事、内装工事、外装工事、土木工事など。

- 求められるスキル: 建設に関する基本的な知識と技術、体力、安全意識、チームワークなど。

- 採用の注意点: 建設分野で働くためには、「建設分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。また、建設現場によっては、危険を伴う作業があるため、安全管理を徹底する必要があります。

- 造船・舶用工業

- 概要: 船舶の建造や修理に関わる仕事です。

- 業務内容: 船体の溶接、塗装、配管、電気工事、エンジンの据え付けなど。

- 求められるスキル: 造船に関する基本的な知識と技術、図面の読解力、溶接技術、電気工事技術など。

- 採用の注意点: 造船・舶用工業分野で働くためには、「造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。

- 自動車整備

- 概要: 自動車の点検、整備、修理を行う仕事です。

- 業務内容: エンジン、ブレーキ、サスペンションなどの点検・整備、故障箇所の修理、車検など。

- 求められるスキル: 自動車整備に関する基本的な知識と技術、故障診断能力、工具の取り扱い能力など。

- 採用の注意点: 自動車整備分野で働くためには、「自動車整備分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。

- 航空

- 概要: 空港での地上業務や航空機の整備に関わる仕事です。

- 業務内容: グランドハンドリング(航空機の誘導、荷物の積み降ろしなど)、客室清掃、航空機の整備補助など。

- 求められるスキル: 航空業界に関する基本的な知識、英語力、コミュニケーション能力、チームワークなど。

- 採用の注意点: 航空分野で働くためには、「航空分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。

- 宿泊

- 概要: ホテルや旅館などでの接客サービスに関わる仕事です。

- 業務内容: フロント業務、客室案内、レストランサービス、宴会サービスなど。

- 求められるスキル: 接客マナー、コミュニケーション能力、語学力(英語など)、問題解決能力など。

- 採用の注意点: 宿泊分野で働くためには、「宿泊分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。

- 農業

- 概要: 農作物の栽培や家畜の飼育に関わる仕事です。

- 業務内容: 耕作、種まき、肥料やり、収穫、家畜の世話、農産物の出荷など。

- 求められるスキル: 農業に関する基本的な知識と技術、体力、忍耐力、自然に対する理解など。

- 採用の注意点: 農業分野で働くためには、「農業技能評価試験」に合格する必要があります。また、農業は天候に左右される仕事であり、季節によって労働時間が変動する場合があります。

- 漁業

- 概要: 漁船に乗って魚介類を獲ったり、養殖場で魚介類を育てたりする仕事です。

- 業務内容: 漁具の準備・操作、漁獲物の選別・処理、養殖場の管理、水産物の出荷など。

- 求められるスキル: 漁業に関する基本的な知識と技術、体力、忍耐力、チームワーク、海に関する知識など。

- 採用の注意点: 漁業分野で働くためには、「漁業技能評価試験」に合格する必要があります。また、漁業は天候に左右される仕事であり、早朝や深夜の勤務がある場合があります。

- 飲食料品製造業

- 概要: 食品や飲料の製造に関わる仕事です。

- 業務内容: 原材料の加工、調理、包装、品質管理など。

- 求められるスキル: 食品衛生に関する知識、食品加工技術、機械の操作能力、品質管理能力など。

- 採用の注意点: 飲食料品製造業分野で働くためには、「飲食料品製造業分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。

- 外食業

- 概要: レストランや居酒屋などでの調理や接客サービスに関わる仕事です。

- 業務内容: 調理、盛り付け、料理の提供、接客、レジ業務など。

- 求められるスキル: 調理技術、接客マナー、コミュニケーション能力、語学力(英語など)、チームワークなど。

- 採用の注意点: 外食業分野で働くためには、「外食業分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。

- 自動車運送業(2024年追加)

- 概要: トラック、バス、タクシーなどの運転に関わる仕事です。

- 業務内容: 貨物や乗客の輸送、車両の点検・整備など。

- 求められるスキル: 運転免許、安全運転の知識と技術、地理感覚、コミュニケーション能力など。

- 採用の注意点: 自動車運送業分野で働くためには、運転免許に加えて、「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。

- 鉄道(2024年追加)

- 概要: 鉄道の運行や駅の運営に関わる仕事です。

- 業務内容: 運転士、車掌、駅員、線路の保守・点検など。

- 求められるスキル: 鉄道に関する専門知識、安全意識、コミュニケーション能力、チームワークなど。

- 採用の注意点: 鉄道分野で働くためには、「鉄道分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。

- 林業(2024年追加)

- 概要: 森林の育成や木材の伐採に関わる仕事です。

- 業務内容: 植林、下刈り、間伐、伐採、木材の運搬など。

- 求められるスキル: 林業に関する基本的な知識と技術、体力、安全意識、自然に対する理解など。

- 採用の注意点: 林業分野で働くためには、「林業分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。

- 木材産業(2024年追加)

- 概要: 木材の加工や製品の製造に関わる仕事です。

- 業務内容: 製材、木材の加工、家具の製造、建材の製造など。

- 求められるスキル: 木材に関する知識、木材加工技術、機械の操作能力、図面の読解力など。

- 採用の注意点: 木材産業分野で働くためには、「木材産業分野特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。

企業は、これらの情報を参考に、自社のニーズに合った分野の外国人材の採用を検討する必要があります。また、各分野の業界団体などが提供している情報も参考にするとよいでしょう。

3. 採用のポイント

特定技能1号の外国人材を採用する際には、以下の点に注意する必要があります。

- 外国人材の日本語能力を適切に評価すること。

- 外国人材の技能水準を適切に評価すること。

- 外国人材が安心して働ける環境を整備すること(住居の確保、生活支援など)

- 外国人材とのコミュニケーションを円滑に行うこと(通訳の配置、多言語対応など)

- 外国人材の文化や習慣を理解し、尊重すること。

- 外国人材に対する差別や偏見をなくすこと。

これらの点に注意することで、企業は、特定技能1号の外国人材をスムーズに受け入れ、共に成長していくことができるでしょう。

第3章:特定技能2号 – 高度人材獲得への道と今後の展望

特定技能2号は、1号よりもさらに高度な専門性・技能を持つ外国人材を対象とした在留資格です。

ここでは、特定技能2号の概要、メリット、対象分野の拡大状況、試験内容、そして今後の展望について詳しく解説します。

1. 特定技能2号の概要とメリット

特定技能2号は、「熟練した技能」を持つ外国人材を対象としています。

これは、長年の実務経験を通じて培われた、高度な判断力や技能を必要とする業務に従事できることを意味します。

特定技能2号の最大のメリットは、在留期間に制限がないことです。

1号の在留期間は通算5年ですが、2号は更新を続けることで、事実上、日本で永続的に働くことができます。これは、企業にとっては、優秀な外国人材を長期的に確保できるという大きなメリットになります。

また、特定技能2号では、要件を満たせば、配偶者と子どもの家族帯同も認められています。これにより、外国人材は、家族と共に日本で安定した生活を送ることができ、安心して仕事に取り組むことができます。

企業側のメリットとしては、高度な技能を持つ外国人材を確保できること、長期的な雇用関係を築けること、そして、外国人材の持つ知識や経験を社内に蓄積できることなどが挙げられます。また、外国人材の活躍は、社内の国際化を促進し、企業の競争力を高めることにもつながります。

2. 対象分野拡大の動向

特定技能2号の対象分野は、当初、建設と造船・舶用工業の2分野のみでした。

しかし、2023年には、介護分野を除く1号の11分野が追加され、大幅に拡大されました。これは、さまざまな産業分野で、高度な技能を持つ外国人材のニーズが高まっていることを反映したものです。

対象分野の拡大は、企業にとって、より幅広い分野で高度な外国人材を獲得できるチャンスが広がったことを意味します。

今後も、経済状況や産業界のニーズに応じて、対象分野が見直される可能性があります。

3. 特定技能2号の試験内容(分野別概要)

特定技能2号の試験は、各分野で「熟練した技能」を有しているかを判定するために実施されます。試験内容は分野ごとに異なり、高度な専門知識や実務技能が問われます。以下は分野別の試験内容の概要です。(詳細な試験内容は、各分野の所管省庁や試験実施機関のウェブサイトで確認する必要があります)

- 建設分野:

- 学科試験と実技試験があります。学科試験では、建設業に関する専門知識(施工管理、安全衛生など)が問われます。実技試験では、実際の建設作業に関する技能が評価されます。

- 造船・舶用工業分野:

- 学科試験と実技試験があります。学科試験では、造船・舶用工業に関する専門知識(設計、材料、溶接など)が問われます。実技試験では、溶接、塗装、ぎ装などの技能が評価されます。

- その他分野(旧1号分野): 2号の試験内容は分野によって異なります。

4. 今後の展望

特定技能2号制度は、今後も日本の労働市場や社会において、重要な役割を果たしていくことが期待されています。対象分野のさらなる拡大や、試験制度の見直しなど、制度の改善に向けた議論も進められています。

また、特定技能2号の取得者が増加することで、外国人材の日本での長期的なキャリア形成が進み、日本社会への定着も促進されるでしょう。これは、外国人材にとっても、日本社会にとっても、大きなメリットとなります。

企業は、特定技能2号制度を積極的に活用することで、優秀な外国人材を確保し、企業の成長につなげていくことが期待されます。また、外国人材の受け入れを通じて、社内の多様性を高め、国際競争力を強化することもできるでしょう。

第4章:特定技能外国人の採用 – 企業が踏むべきステップと成功の秘訣

特定技能外国人の採用は、日本人を採用する場合とは異なる点が多く、注意が必要です。

ここでは、企業が特定技能外国人を採用する際に踏むべきステップと、採用を成功させるための秘訣を詳しく解説します。

1. 採用計画の策定

まずは、明確な採用計画を策定することが重要です。

具体的には、以下の点を検討しましょう。

- ニーズ分析: 自社のどの部署で、どのような業務を任せるのか、どのようなスキルや経験を持つ人材が必要なのかを明確にします。

- 募集人数: 何人の特定技能外国人を受け入れるのかを決定します。

- 採用時期: いつまでに採用を完了させるのか、スケジュールを立てます。

- 予算: 採用にかかる費用(求人広告費、人材紹介手数料、渡航費、住居費、日本語教育費など)を見積もります。

採用計画は、特定技能外国人の受け入れをスムーズに進めるための羅針盤となります。

計画を立てずに採用活動を始めてしまうと、後々、さまざまな問題が生じる可能性があります。

2. 求人活動

採用計画が固まったら、次は求人活動です。

特定技能外国人を募集する方法は、主に以下の3つがあります。

- 自社で直接募集する: 自社のウェブサイトやSNS、外国人向けの求人サイトなどを活用して、直接募集する方法です。

- 人材紹介会社を利用する: 特定技能外国人の紹介に特化した人材紹介会社に依頼する方法です。

どの方法を選ぶかは、企業の状況やニーズによって異なります。自社で直接募集する場合は、費用を抑えることができますが、手間がかかります。

人材紹介会社を利用する場合は、費用はかかりますが、手間を省くことができ、専門的なサポートを受けることができます。

求人票を作成する際には、特定技能外国人が理解しやすいように、以下の点に注意しましょう。

- 業務内容を具体的に記載する: どのような仕事をするのか、具体的にイメージできるように記載します。

- 必要なスキルや経験を明確にする: どのようなスキルや経験を持つ人材を求めているのかを明確にします。

- 給与や労働条件を明示する: 給与、労働時間、休日、福利厚生などを明確に記載します。

- 写真や動画を活用する: 職場の雰囲気や仕事内容がわかる写真や動画を掲載すると、応募者の興味を引きやすくなります。

3. 選考・面接

応募があったら、選考を行います。書類選考では、履歴書、職務経歴書、技能証明書(技能試験の合格証など)日本語能力証明書(日本語能力試験の合格証など)などを確認します。

面接では、応募者のスキルや経験、日本語能力、日本での就労意欲などを確認します。面接は、対面で行うのが理想的ですが、遠隔地にいる場合は、オンライン面接も可能です。オンライン面接を行う場合は、通信環境や時差に注意する必要があります。

面接で確認すべき主な項目は、以下の通りです。

- スキル・経験: これまでの職務経験、保有するスキル、特定技能の試験に合格しているかなどを確認します。

- 日本語能力: 日本語でのコミュニケーション能力を確認します。簡単な質問をしたり、自己紹介をしてもらったりするとよいでしょう。

- 日本での就労意欲: なぜ日本で働きたいのか、どのような目標を持っているのかなどを確認します。

- 適性: 自社の社風や職場環境に合うかどうかを確認します。

- 人柄: 誠実さ、協調性、責任感など、人柄を確認します。

4. 在留資格諸申請

採用が決まったら、次は在留資格諸申請です。

特定技能の在留資格を取得するためには、地方出入国在留管理局に申請を行う必要があります。申請には、さまざまな書類が必要になります。

特定技能の在留資格申請は他の申請と比べ、 非常に複雑で膨大な資料が必要な手続きです。

専門的な知識がないと、書類の不備や手続きの遅れなどが発生し、申請が許可されない可能性もあります。そのため、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

5. 受け入れ準備

特定技能外国人が入国する前に、受け入れ準備を整えておく必要があります。

- 住居の確保: 社宅を用意するか、住居探しをサポートします。

- 生活オリエンテーションの実施: 日本での生活に必要な情報(ゴミ出しのルール、交通ルール、銀行口座の開設方法など)を提供します。

- 日本語教育の実施: 必要に応じて、日本語教育を実施します。

- 職場環境の整備: 職場でのコミュニケーションを円滑にするための工夫(通訳の配置、多言語対応の掲示物など)を行います。

- 相談窓口の設置: 特定技能外国人が困ったときに相談できる窓口を設置します。

受け入れ準備をしっかりと行うことで、特定技能外国人は安心して日本での生活をスタートでき、仕事に集中することができます。

6. 採用成功の秘訣

- 企業と外国人材とのミスマッチを防ぐ: 採用前にしっかりと企業と外国人材の希望する条件をすり合わせましょう。

- 多文化共生: 特定技能外国人のみならず、企業で働く従業員全員が異文化を理解する必要があります。

特定技能外国人の採用は、単に労働力を確保するだけでなく、企業の国際化や多様性を促進する上でも大きな意義があります。

採用を成功させるためには、計画的な準備と、外国人材に対する理解と配慮が不可欠です。

第5章:特定技能外国人の待遇 – 法令遵守と良好な関係構築のために

特定技能外国人を雇用する際には、日本人労働者と同等以上の待遇を提供することが法律で義務付けられています。

ここでは、特定技能外国人の待遇に関する具体的な規定と、良好な労使関係を構築するためのポイントを解説します。

1. 給与

特定技能外国人の給与は、同等の業務に従事する日本人労働者と同等以上でなければなりません。

これは、特定技能制度が、外国人労働者を安価な労働力として利用することを防ぐための重要な規定です。

具体的には、基本給だけでなく、各種手当(通勤手当、住宅手当、家族手当など)、賞与、昇給についても、日本人労働者と同等の基準を適用する必要があります。

また、最低賃金法が適用されるため、各都道府県の最低賃金を下回る給与を設定することはできません。

給与の支払い方法についても、注意が必要です。

特定技能外国人本人の銀行口座に直接振り込むことが原則であり、これは、給与の未払いや不正な控除を防ぐための措置です。

2. 労働時間・休憩・休日

特定技能外国人の労働時間、休憩、休日についても、労働基準法が適用されます。

原則として、1日8時間、週40時間を超える労働は認められていません。これを超える労働をさせる場合には、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を締結し、割増賃金を支払う必要があります。

休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上を与える必要があります。

休日は、毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上与える必要があります。

また、年次有給休暇についても、日本人労働者と同様に、一定の要件を満たせば付与する必要があります。

年次有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図り、労働意欲を向上させるために重要な制度です。

3. 社会保険・労働保険

特定技能外国人は、日本の社会保険制度(健康保険、厚生年金保険)および労働保険制度(雇用保険、労災保険)に加入する義務があります。

これは、外国人労働者が病気やケガをした場合や、失業した場合に、適切な保障を受けることができるようにするためのものです。

健康保険は、病気やケガをした際の医療費の自己負担を軽減するための制度です。

厚生年金保険は、老後の生活を支えるための年金制度です。

雇用保険は、失業した際に、一定期間、失業給付を受けることができる制度です。労災保険は、仕事中や通勤途中にケガや病気をした場合に、治療費や休業補償を受けることができる制度です。

企業は、特定技能外国人を雇用したら、速やかに社会保険および労働保険の加入手続きを行う必要があります。手続きを怠ると、外国人労働者が適切な保障を受けられなくなるだけでなく、企業も罰則を受ける可能性があります。

4. 福利厚生

福利厚生には、法律で義務付けられている法定福利厚生と、企業が任意で提供する法定外福利厚生があります。

法定福利厚生には、健康診断、慶弔休暇、育児休業、介護休業などがあります。

これらの福利厚生は、特定技能外国人にも日本人労働者と同様に適用されます。

法定外福利厚生には、住宅手当、食事補助、社員旅行、レクリエーション施設の提供などがあります。これらの福利厚生は、企業の任意で提供されるものですが、特定技能外国人の労働意欲や定着率を高めるために、積極的に導入することが望ましいです。

5. その他の待遇に関する注意点

特定技能外国人を雇用する際には、上記のほかにも、さまざまな点に注意する必要があります。

- 一時帰国: 特定技能外国人が一時帰国を希望する場合は、原則として、これを認める必要があります。

- 労働条件の変更: 労働条件を変更する場合には、特定技能外国人と十分に協議し、合意を得る必要があります。

- 解雇: 特定技能外国人を解雇する場合には、日本の労働法規に従い、適切な手続きを行う必要があります。

- 差別的取扱いの禁止: 国籍、宗教、性別などを理由とする差別的取扱いは、法律で禁止されています。

- 人権侵害の防止: パスポートの取り上げ、強制労働、賃金の不払い、暴力、ハラスメントなどの人権侵害は、絶対に行ってはいけません。

6. 良好な労使関係構築のために

- コミュニケーション: 言葉の壁はありますが、積極的にコミュニケーションをとりましょう

- 異文化理解: 外国人材の文化を理解し、受け入れましょう

- 相談できる環境: 外国人材が相談しやすい環境をつくりましょう。

特定技能外国人の待遇は、単に法律を守るだけでなく、外国人材が安心して働き、能力を最大限に発揮できる環境を整えることが重要です。

そのためには、企業と外国人材が互いに理解し、尊重し合い、良好な関係を築くことが不可欠です。

第6章:特定技能制度の課題と未来 – 持続可能な制度運用のために

特定技能制度は、日本の人手不足解消に貢献する一方で、いくつかの課題も抱えています。ここでは、特定技能制度の現状を分析し、課題を明らかにした上で、制度の未来について考察します。

1. 現在の受け入れ状況

特定技能制度は、2019年4月の導入以来、着実に受け入れ人数を増やしてきました。

出入国在留管理庁の発表によると、2024年6月末時点の特定技能在留外国人数は、20万人を突破しました。

分野別に見ると、飲食料品製造業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、介護などの分野で受け入れが多くなっています。これは、これらの分野が特に深刻な人手不足に直面していることを反映しています。

国籍別に見ると、ベトナム、インドネシア、フィリピン、中国など、アジア諸国からの受け入れが多くなっています。これらの国々は、日本との経済的な結びつきが強く、日本語学習者も多いため、特定技能制度の対象となりやすいと考えられます。

特定技能制度は、人手不足解消に一定の成果を上げていると言えますが、その一方で、さまざまな課題も浮き彫りになっています。

2. 制度を巡る議論と課題

特定技能制度を巡っては、さまざまな議論が行われており、いくつかの課題が指摘されています。

- 受け入れ体制の不備: 特定技能外国人の受け入れ体制が不十分な企業が少なくありません。

- 悪質なブローカーの存在: 特定技能外国人に高額な手数料を請求する悪質なブローカーが後を絶ちません。

- 言語・文化の壁: 特定技能外国人と日本人従業員との間で、言葉や文化の違いによるコミュニケーション不足が起こり、職場でのトラブルや孤立につながるケースがあります。

- 技能実習制度との関係: 技能実習制度から特定技能制度への移行がスムーズに進まないケースがあります。

- 人権問題: 一部の企業で、特定技能外国人に対する人権侵害(パスポートの取り上げ、強制労働、賃金の不払い、暴力、ハラスメントなど)が報告されています。

- 地域社会との共生: 特定技能外国人が地域社会に溶け込めず、孤立してしまうケースがあります。

- 情報提供不足: 特定技能外国人への情報提供が十分でない場合があります。

これらの課題は、特定技能制度の持続可能性を脅かすものであり、早急な対策が必要です。

3. 今後の展望

特定技能制度は、今後も日本の労働市場や社会において、重要な役割を果たしていくことが期待されています。政府は、特定技能制度をより使いやすく、効果的なものにするために、さまざまな改善策を検討しています。

具体的には、以下のような取り組みが進められています。

- 対象分野の見直し: 経済状況や産業界のニーズに応じて、対象分野を拡大または縮小する可能性があります。

- 試験制度の見直し: 試験の難易度や実施方法を見直し、より多くの外国人材が特定技能の資格を取得できるようにする可能性があります。

- 受け入れ体制の強化: 企業に対する指導・監督を強化し、特定技能外国人の受け入れ体制を改善する可能性があります。

- 悪質なブローカー対策: 悪質なブローカーに対する取り締まりを強化し、特定技能外国人を保護する可能性があります。

- 多言語対応の推進: 特定技能外国人向けの多言語相談窓口を拡充し、情報提供を充実させる可能性があります。

- 地域社会との共生促進: 特定技能外国人と地域住民との交流を促進するための事業を支援する可能性があります。

また、技術革新(AIやロボット技術の導入)によって、人手不足が緩和される可能性もあります。しかし、技術革新だけでは、すべての問題を解決することはできません。特定技能制度は、技術革新と並行して、日本の労働力不足を補完する重要な役割を担っていくでしょう。

特定技能制度は、まだ新しい制度であり、多くの課題を抱えています。しかし、これらの課題を克服し、制度を改善していくことで、特定技能制度は、日本経済の持続的な発展に貢献し、外国人材と日本社会の共生を実現するための重要な基盤となるでしょう。

まとめ:特定技能制度 – 企業と外国人が共に成長する未来へ

特定技能制度について、制度の概要から、対象分野、採用方法、待遇、課題、そして今後の展望まで、幅広く解説してきました。

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を解消するための有効な手段の一つです。この制度を活用することで、企業は即戦力となる外国人材を確保し、事業の成長につなげることができます。一方、外国人材にとっては、日本で働く新たな機会を得て、自身のスキルアップやキャリアアップを図ることができます。

しかし、特定技能制度は、まだ新しい制度であり、いくつかの課題も抱えています。受け入れ体制の不備、悪質なブローカーの存在、言語・文化の壁、技能実習制度との関係、人権問題、地域社会との共生など、解決すべき課題は少なくありません。

これらの課題を克服し、特定技能制度をより良いものにしていくためには、政府、企業、外国人材、そして地域社会が、それぞれの役割を果たす必要があります。

政府は、制度の改善や運用体制の強化、外国人材の保護、多文化共生社会の実現に向けた取り組みを進める必要があります。

企業は、外国人材を単なる労働力としてではなく、共に成長するパートナーとして捉え、適切な待遇と働きやすい環境を提供する必要があります。

外国人材は、日本の法律やルールを守り、積極的に日本語や日本文化を学び、地域社会との交流を深める努力をする必要があります。そして、地域社会は、外国人材を温かく迎え入れ、共に生きる仲間として支えていく必要があります。

特定技能制度は、企業と外国人材が共に成長し、日本社会全体を豊かにする可能性を秘めた制度です。この制度を成功させるためには、関係者全員が協力し、課題を克服し、より良い未来を築いていくことが重要です。

もし、あなたが企業の経営者や人事担当者であれば、特定技能制度の活用を積極的に検討してみてはいかがでしょうか。特定技能外国人の採用は、人手不足解消だけでなく、企業の国際化や多様性の促進にもつながります。

また、あなたが日本で働くことを希望する外国人であれば、特定技能制度は、あなたの夢を叶えるための大きなチャンスとなるかもしれません。

ぜひ、特定技能制度について詳しく調べ、あなたの可能性を広げてみてください。

メールでの無料相談はこちら

関連するおすすめ記事

- 【特定技能】外食業協議会への加入申請について|手続き・必要書類・注意点を解説

- 登録支援機関の義務的支援その⑩「定期面談・行政機関への通報」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その⑨「転職支援」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その⑧「日本人との交流促進」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その⑦「相談・苦情への対応」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その⑥「日本語学習の機会の提供」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その⑤「公的手続きへの同行」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その④「生活オリエンテーション」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その③「住居の確保・契約支援」とは?|特定技能外国人

- 登録支援機関の義務的支援その②「出入国時の送迎」とは?|特定技能外国人