特定技能人材を採用する場合の【会社側】のメリット・デメリットについて

「特定技能制度のメリット・デメリットを詳しく知りたい」

「採用する際の注意点は?」

「どんなリスクがあるの?」

「手続きが複雑でよくわからない…」

「費用はどれくらいかかるの?」

「他社の成功事例や失敗事例を知りたい」

「2025年の最新情報はどうなっているの?」

初めて外国人材の採用を検討する企業様や、特定技能制度について詳しく知りたい企業様にとっては、多くの疑問や不安があることでしょう。

この記事では、特定技能外国人の採用・雇用について、企業が知っておくべきメリット・デメリット、注意点、手続き、費用、成功事例、失敗事例、最新情報などを、網羅的に解説します。

特定技能制度は、適切に活用すれば、企業にとって大きなメリットをもたらす可能性があります。

しかし、同時に注意すべき点も多く、十分な情報収集と準備が必要です。この記事を読めば、特定技能制度に関する疑問や不安が解消され、自信を持って採用活動を進められるようになるでしょう。

特定技能外国人の採用は、企業にとって大きな決断です。

ぜひ、この記事を最後までお読みいただき、自社にとって最適な採用戦略を立ててください。

特定技能制度の概要

まずは、特定技能制度の概要について、簡単におさらいしておきましょう。

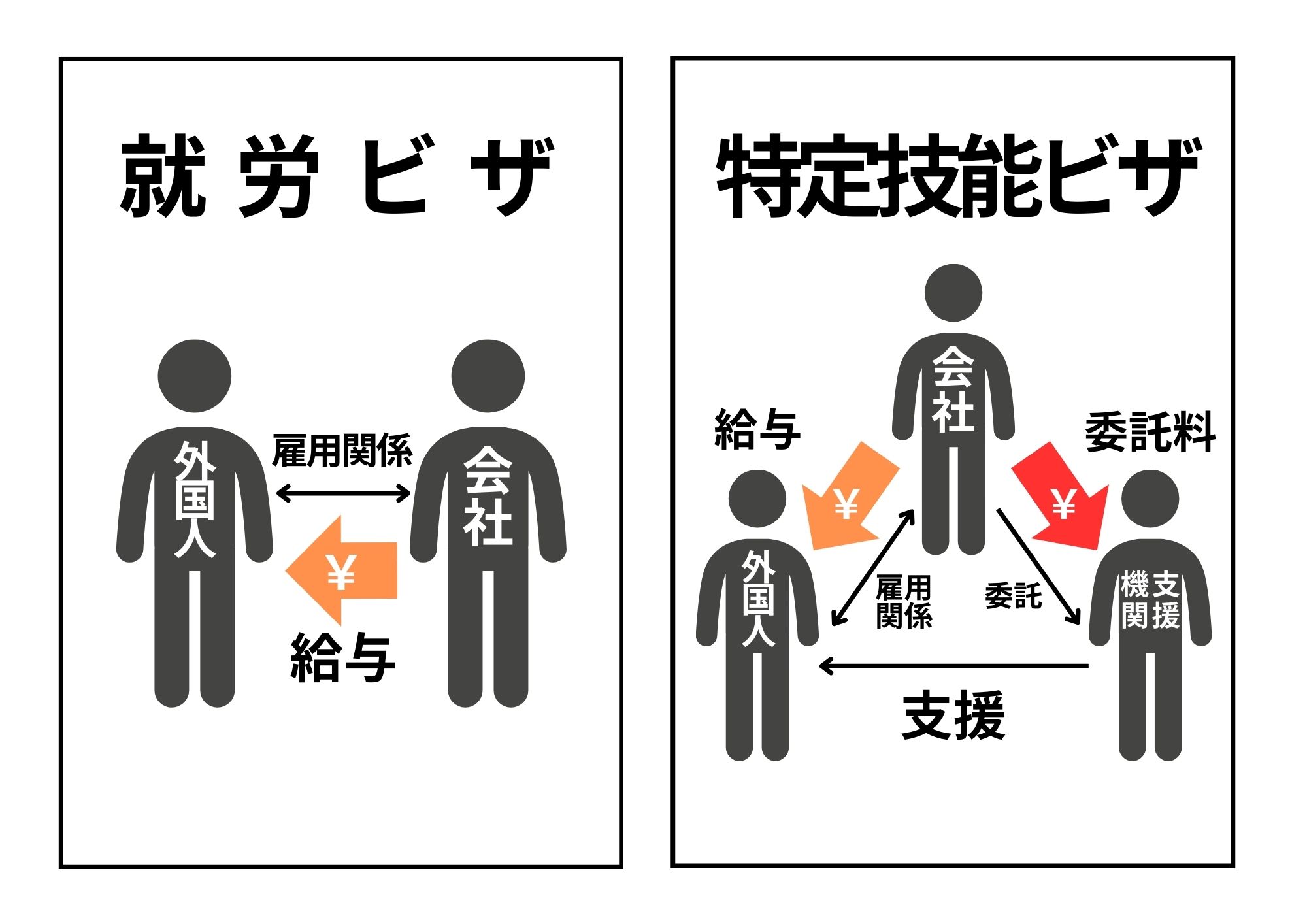

特定技能制度は、日本国内で人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人が働くことを認める制度です

。2019年4月に導入され、日本の労働力不足解消の一翼を担うことが期待されています。

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格があります。

- 特定技能1号:特定の産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で最長5年です。

- 特定技能2号:特定の産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間の更新に上限はなく、要件を満たせば家族の帯同も可能です。

特定技能1号と2号では、対象となる産業分野、求められる技能レベル、在留期間、家族の帯同の可否などが異なります。

特定技能制度とよく比較される制度に「技能実習制度」があります。技能実習制度は、開発途上国への技能移転を目的とした国際貢献のための制度であり、労働力不足を解消するための制度ではありません。

技能実習生は、原則として転職が認められていませんが、特定技能外国人は、同じ業種内であれば転職が可能です。この点が、両制度の大きな違いの一つです。

特定技能外国人に求められる要件は、18歳以上であること、健康状態が良好であること、試験等により技能水準及び日本語能力水準が確認されていること等です。

特に特定技能1号では、日本語能力が重視され、「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上、または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のA2レベル以上に合格していることが求められます。これは、日常生活や職場でのコミュニケーションに支障がない程度の日本語能力を求めているためです。

特定技能制度は、今後も改正や見直しが行われる可能性があります。最新の情報については、出入国在留管理庁や厚生労働省などのウェブサイトで確認するようにしましょう。

企業が特定技能外国人を雇用するメリット

特定技能外国人の雇用は、企業にとって多くのメリットをもたらします。ここでは、主なメリットを具体的に解説します。

- 人材不足の解消

特定技能制度の最大のメリットは、深刻化する人手不足を解消できることです。

特に、介護、建設、農業、外食業など、人手不足が顕著な分野では、特定技能外国人が貴重な労働力となっています。これらの分野では、日本人の応募者が少なく、採用が困難な状況が続いています。特定技能外国人を雇用することで、安定的に人材を確保し、事業の継続・拡大を図ることができます。 - 即戦力の確保

特定技能外国人は、特定技能評価試験に合格しており、一定水準以上の知識やスキルを持っています。そのため、入社後すぐに即戦力として活躍することが期待できます。

企業は、教育や研修にかかる時間やコストを削減し、早期に業務を任せることができます。例えば、製造業であれば、図面の読み方や機械の操作方法など、基本的な知識・技能を持っているため、現場でのOJT(On-the-Job Training)を短縮できます。 - フルタイム雇用による安定した労働力確保

特定技能外国人は、原則としてフルタイムでの雇用となります。パートやアルバイトのように、勤務時間や日数が限られることがないため、企業は安定した労働力を確保できます。これにより、シフトの調整や人員配置の計画が立てやすくなり、業務の効率化にもつながります。 - 職場の多様性促進と活性化

異なる文化や価値観を持つ外国人が職場に加わることで、多様性が促進され、職場が活性化することが期待できます。特定技能外国人の中には、自身の技能や技術を活かすべく高い志を持っている人材が多く、熱心に業務に取り組む姿勢は、既存の従業員にとって良い刺激となります。また、外国人ならではの視点や発想から、新たなアイデアが生まれる可能性もあります。これにより、組織全体の創造性や問題解決能力が向上し、企業の競争力強化につながることが期待できます。 - グローバル化への対応

外国人材の雇用は、企業のグローバル化を促進する上で重要な要素となります。特定技能外国人は、母国語に加えて日本語も理解できるため、海外との取引や情報収集、海外進出の際に、貴重な戦力となる可能性があります。例えば、海外の顧客とのコミュニケーション、海外市場の調査、現地での交渉など、様々な場面で活躍が期待できます。また、社内に外国人がいることで、日本人従業員の国際感覚が養われ、グローバルな視点を持つ人材の育成にもつながります。 - 雇用人数の制限がない

特定技能制度では、一部の分野を除き、企業の受け入れ人数に上限がありません。(建設、介護分野等には上限あり)企業の状況に応じて、必要な人数の特定技能外国人を雇用することができます。これにより、事業拡大や新規事業の立ち上げなど、企業の成長戦略に合わせて柔軟に人材を確保できます。

これらのメリットを最大限に活かすためには、特定技能制度を正しく理解し、適切な採用・雇用管理を行うことが重要です。

次の章では、特定技能外国人を雇用する際のデメリットと、その対策について解説します。

特定技能外国人を雇用するデメリットと対策

特定技能外国人の雇用には、多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。ここでは、主なデメリットと、その対策について解説します。

- 手続きの煩雑さ

特定技能外国人を雇用するには、雇用契約に関する届け出、支援計画の作成・実施に関する届け出など、様々な手続きが必要です。これらの手続きは、一時的なものではなく、継続的に発生します。また、特定技能制度は比較的新しい制度であり、頻繁に制度改正が行われるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。対策として、

- 特定技能制度に詳しい行政書士や社会保険労務士などの専門家に相談する。

- 登録支援機関に支援業務を委託する。

- 出入国在留管理庁や厚生労働省などのウェブサイトで最新情報を確認する。

- 社内に外国人雇用に関する担当者を置き、専門知識を習得させる。

- 費用負担

特定技能外国人を雇用するには、報酬(給与)以外にも、様々な費用が発生します。

例えば、以下のような費用が挙げられます。- 人材紹介会社への紹介手数料(紹介を希望する場合)

- 登録支援機関への委託費用(支援を委託する場合)

- 特定技能外国人の渡航費用(場合によっては企業負担)

- 住居の確保にかかる費用(社宅、寮など)

- 健康診断費用

- 社会保険料(企業負担分)

- 日本語学習支援費用

これらの費用は、企業にとって大きな負担となる可能性があります。ですが、人出不足の状態が続き様々な場面で支障をきたす、費用がある程度かかるが特定技能人材を雇用することで問題が解決する、のどちらが会社にとって良いのかを考えてみましょう。対策として、

- 特定技能外国人の採用・雇用にかかる費用を事前に詳細に把握し、予算を立てる。

- 複数の人材紹介会社や登録支援機関から見積もりを取り、比較検討する。

- 自社で支援できないか検討又は体制を構築し、委託料をおさえる。

- 転職リスク

特定技能外国人は、同じ業種内であれば、より良い条件の企業に転職することが可能です。せっかく採用し、育成した人材が、短期間で転職してしまうリスクがあります。特に、日本語能力が高く、優秀な人材ほど、転職の可能性が高くなります。対策として、

- 定期的な面談を実施し、仕事や生活に関する悩みや不満を聞き、改善に努める。

- キャリアアップの機会を提供する。(例:資格取得支援、昇進制度など)

- 働きやすい職場環境を整備する。

(例:休憩スペースの確保、多言語対応の掲示物など) - 社内イベントなどを開催し、日本人従業員との交流を促進する。

- 特定技能2号への移行を支援する。

- コミュニケーションの課題

特定技能外国人は、一定レベルの日本語能力を持っているとはいえ、文化や言語の違いから、コミュニケーションに苦労する場面も出てくる可能性があります。特に、専門用語や業界特有の言い回し、微妙なニュアンスなどは、理解が難しい場合があります。また、日本人特有の曖昧な表現や、婉曲的な言い回しも、誤解を生む原因となります。対策として、

- 「やさしい日本語」を使用する。

(例:短い文で話す、難しい言葉を避ける、具体的に説明するなど) - 図やイラスト、写真などを活用し、視覚的に理解しやすいように工夫する。

- 翻訳アプリや多言語対応のコミュニケーションツールを活用する。

- 社内に通訳を配置する、または外部の通訳サービスを利用する。

- 定期的な面談やミーティングを実施し、コミュニケーション不足を解消する。

- 異文化理解研修を実施し、日本人従業員の異文化理解を促進する。

- 外国人従業員向けの相談窓口を設置する。

- 「やさしい日本語」を使用する。

- 生活支援の負担

特定技能1号の外国人に対しては、企業が生活支援を行うことが義務付けられています。支援内容は、事前ガイダンス、出入国の際の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、公的手続等への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援(人員整理等の場合)など、多岐にわたります。こういった支援は、企業にとって大きな負担となる可能性があります。特に、初めて外国人材を受け入れる企業や、中小企業にとっては、対応が難しい場合もあります。対策として、

- 登録支援機関に支援業務を委託する。

(費用はかかりますが、専門的な知識やノウハウを活用できます) - 自社で支援体制を構築する。

(支援責任者・支援担当者を配置し、必要な研修を受けさせる) - 地域の国際交流協会やNPO法人などと連携し、支援体制を強化する。

- 多言語対応の生活ガイドブックを作成する。

- 外国人従業員向けの相談窓口を設置する。

- 登録支援機関に支援業務を委託する。

- 在留期間の制限

特定技能1号には通算で最長5年という在留期間の制限があります。対策として、

- 特定技能2号への移行を支援する

デメリットを理解し、適切な対策を講じることで、特定技能外国人の採用・雇用を成功させることができます。また、デメリットとはいいましたが、特定技能人材の雇用は人出不足という最大の課題を解決できると考えれば、必要な対策とも思えます。次の章では、特定技能外国人を採用する際の注意点について解説します。

特定技能外国人を採用する際の注意点

特定技能外国人を採用する際には、いくつかの注意点があります。

ここでは、採用前に確認すべき事項をチェックリスト形式でまとめました。これらの注意点を守ることで、採用後のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな受け入れにつなげることができます。

採用前チェックリスト

以下の項目について、採用前に必ず確認しましょう。

- 雇用契約の内容

- 労働時間、休憩時間、休日、休暇は、日本の労働基準法に適合していますか?

- 報酬は、日本人と同等以上ですか?(最低賃金を下回っていませんか?)

- 業務内容は、特定技能の在留資格で認められている範囲内ですか?

- 雇用期間は、特定技能の在留期間を超えていませんか?(特定技能1号は最長5年)

- 社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)に加入していますか?

- 解雇の事由や手続きは、明確に定められていますか?

- 雇用契約書は、外国人が理解できる言語で作成されていますか?

- 特定技能外国人の日本語能力

- 特定技能1号の場合、日本語能力試験(JLPT)のN4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2レベル以上に合格していますか?(または、技能実習2号を良好に修了していますか?)

- 業務に必要な日本語能力(会話、読み書き)を、具体的にどの程度持っていますか?(面接や試験などで確認しましょう)

- 支援計画

- 特定技能1号の外国人を受け入れる場合、適切な支援計画を作成していますか?

- 支援内容は、法律で定められた基準を満たしていますか?(事前ガイダンス、出入国の際の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、公的手続等への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援など)

- 支援体制は、十分に整っていますか?(支援責任者、支援担当者、通訳など)

- 登録支援機関に支援を委託する場合は、信頼できる機関を選定していますか?

- 技能実習からの移行の場合

- 技能実習を順調に修了していますか。

- 過去に不正行為はなかったか。

- 社内体制

- 特定技能外国人を受け入れることについて、社内で十分に周知されていますか?

- 日本人従業員から、理解と協力を得られていますか?

- 外国人とのコミュニケーションを円滑にするための工夫をしていますか?(やさしい日本語の使用、多言語対応など)

- 相談窓口や通訳など、必要なサポート体制を整えていますか?

- 協議会への加入

- 特定技能外国人を雇用する企業は、各分野の協議会に加入する必要があります。加入手続きは済んでいますか?

- 各種届出

- 入国管理局やハローワークへの各種届出(雇用契約に関する届出、支援計画に関する届出など)の準備はできていますか?

- 禁止事項

- 保証金の徴収や違約金契約など、特定技能雇用契約において認められていないことを行っていませんか?

- 特定技能外国人を派遣していませんか?(農業分野と漁業分野を除く)

以上のチェックリストは、あくまで最低限の確認事項です。企業の状況に応じて、さらに詳細な確認を行うことをおすすめします。また、特定技能制度は頻繁に改正されるため、常に最新の情報を確認するようにしましょう。

次の章では、特定技能外国人の採用手続きについて、具体的な流れを解説します。

特定技能外国人の採用手続き

ここでは、特定技能外国人を採用する際の具体的な手続きの流れを解説します。

大きく分けて、海外から外国人を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)と、国内にいる外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)で手続きが異なります。

海外から外国人を呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

- 求人活動

- 求人広告を出す、人材紹介会社を利用するなどして、特定技能外国人候補者を探します。

- 現地のエージェントを通して採用する場合には、悪質な業者に注意が必要です。

- 採用内定

- 採用候補者が決まったら、内定通知を出します。

- 雇用契約の締結

- 労働条件通知書を交付し、雇用契約書を作成します。

- 雇用契約書は、外国人が理解できる言語で作成する必要があります。

- 報酬は、日本人と同等以上でなければなりません。

- 労働時間、休日、休暇などは、日本の労働基準法に適合している必要があります。

- 支援計画の作成(特定技能1号の場合)

- 特定技能1号の外国人を受け入れる場合は、支援計画を作成する必要があります。

- 支援計画には、事前ガイダンス、出入国の際の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、公的手続等への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援(人員整理等の場合)などの内容を盛り込む必要があります。

- 支援計画は、自社で作成することも、登録支援機関に委託することもできます。

- 在留資格認定証明書交付申請

- 企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に、在留資格認定証明書交付申請を行います。

- 申請には、雇用契約書、支援計画書、特定技能外国人の履歴書、試験の合格証明書など、多くの書類が必要です。行政書士などの専門家に依頼をするのが一般的です。

- 在留資格認定証明書の交付

- 審査の結果、問題がなければ、在留資格認定証明書が交付されます。

- 査証(ビザ)の申請

- 特定技能外国人は、自国の日本大使館または領事館で、査証(ビザ)の申請を行います。

- 申請には、在留資格認定証明書が必要です。

- 入国

- 査証(ビザ)が発給されたら、特定技能外国人は日本に入国できます。

- 入国時に、空港で在留カードが交付されます。

- 入社手続き

- 社会保険の手続きをします

- 税金の手続きをします

日本国内にいる外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)

- 求人活動

- 求人広告を出す、人材紹介会社を利用するなどして、特定技能外国人候補者を探します。

- 日本国内にいる外国人を採用する場合は、在留カードを確認し、在留資格、在留期間、就労制限の有無などを確認しましょう。

- 採用内定

- 採用候補者が決まったら、内定通知を出します。

- 雇用契約の締結

- 労働条件通知書を交付し、雇用契約書を作成します。

- 雇用契約書は、外国人が理解できる言語で作成する必要があります。

- 報酬は、日本人と同等以上でなければなりません。

- 労働時間、休日、休暇などは、日本の労働基準法に適合している必要があります。

- 支援計画の作成(特定技能1号の場合)

- 特定技能1号の外国人を受け入れる場合は、支援計画を作成する必要があります。

- 支援計画には、事前ガイダンス、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、公的手続等への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援(人員整理等の場合)などの内容を盛り込む必要があります。

- 支援計画は、自社で作成することも、登録支援機関に委託することもできます。

- 在留資格変更許可申請

- 特定技能外国人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局に、在留資格変更許可申請を行います。

- 申請には、雇用契約書、支援計画書、特定技能外国人の履歴書、試験の合格証明書、在留カードなど、多くの書類が必要です。行政書士などの専門家に依頼をするのが一般的です。

- 在留資格変更許可

- 審査の結果、問題がなければ、在留資格の変更が許可され、新しい在留カードが交付されます。

- 入社手続き

- 社会保険の手続きをします

- 税金の手続きをします

共通の手続き(入社後)

- 特定技能外国人を雇用する企業は、事前に各分野の協議会に加入する必要があります。

- 入国管理局やハローワークへの定期/随時の届出が必要です

以上の手続きは、非常に複雑で、多くの書類が必要になります。不備があると、申請が受理されなかったり、審査に時間がかかったりする可能性があります。スムーズに手続きを進めるためには、専門家である行政書士などのサポートを受けることをおすすめします。

次の章では、特定技能外国人の支援体制について、詳しく解説します。

特定技能外国人の支援体制

特定技能1号の外国人に対しては、企業が生活や仕事に関する支援を行うことが義務付けられています。ここでは、支援体制の種類と、具体的な支援内容について解説します。

支援体制の種類

特定技能外国人への支援は、以下の2つの方法で行うことができます。

- 登録支援機関への委託

登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関で、企業から委託を受けて、特定技能1号外国人に対する支援計画の作成・実施を行います。登録支援機関に支援を委託するメリットは、専門的な知識やノウハウを活用できること、企業側の負担を軽減できること、多言語対応が可能なことなどです。デメリットは、委託費用がかかることです。登録支援機関を選ぶ際には、実績や評判、支援内容、費用などを比較検討し、自社に合った機関を選ぶことが重要です。 - 自社支援

企業が自ら支援計画を作成・実施することも可能です。

自社支援のメリットは、費用を抑えられること、外国人とのコミュニケーションを密に取れることなどです。デメリットは、企業側の負担が大きいこと、専門的な知識やノウハウが必要なことなどです。自社で支援を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。- 過去2年間に外国人労働者の受け入れ実績があること

- 支援責任者および支援担当者を選任すること(支援責任者は、役員または管理職がなる必要があります)

- 外国人労働者が十分に理解できる言語で支援を実施できる体制があること

- その他、出入国在留管理庁が定める基準を満たすこと

どちらの支援体制を選ぶかは、企業の状況や方針によって異なります。初めて特定技能外国人を受け入れる企業や、中小企業の場合は、登録支援機関への委託を検討するのが一般的です。一方、外国人雇用の経験が豊富な企業や、大規模な企業の場合は、自社支援を選択するケースもあります。

具体的な支援内容

特定技能1号外国人に対する支援は、以下の10項目が義務付けられています。

- 事前ガイダンス:雇用契約の内容、業務内容、労働条件、入国後の手続き、生活ルールなどについて、外国人が十分に理解できる言語で説明します。

- 出入国の際の送迎:入国時(上陸港から事業所または住居まで)および帰国時(出国港まで)の送迎を行います。

- 住居確保・生活に必要な契約支援:賃貸借契約の保証人になったり、社宅を提供したりするなどの住居確保の支援を行います。また、銀行口座の開設、携帯電話の契約、電気・ガス・水道などのライフラインの契約などを支援します。

- 生活オリエンテーション:日本の生活ルール、マナー、交通ルール、医療機関の利用方法、災害時の対応、相談窓口などについて説明します。

- 公的手続き等への同行:必要に応じて、市区町村役場での転入届や国民健康保険の加入手続き、税金の手続きなどに同行します。

- 日本語学習の機会の提供:日本語学校やオンラインレッスンなどの情報を提供したり、日本語学習教材を提供したりするなど、日本語学習の機会を提供します。

- 相談・苦情への対応:仕事や生活に関する相談や苦情を受け付け、適切な対応を行います。

- 日本人との交流促進:地域のイベントや交流会などの情報を提供したり、参加を促したりするなど、日本人との交流を促進します。

- 転職支援(人員整理等の場合):会社都合で雇用契約を解除する場合は、転職先を探すための支援を行います。

- 定期的な面談の実施、行政機関への通報:支援責任者等が、外国人及びその上司と定期的な面談(3ヶ月に1回以上)を実施し、労働基準法違反などがあれば、関係行政機関に通報します。

これらの支援は、義務的支援といい、特定技能外国人が日本で安心して働き、生活するために必要不可欠なものです。企業は上記の支援を適切に行うことで、外国人材の定着を促進し、良好な労使関係を築くことができます。

次の章では特定技能に関するQ&Aをまとめます

特定技能に関するQ&A

この章では、特定技能に関して企業からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

特定技能制度は複雑でわかりにくい部分も多いため、このQ&Aを参考に、疑問や不安を解消してください。

- Q1. 特定技能外国人を受け入れるための費用はどのくらいかかりますか?

A1. 特定技能外国人を一人受け入れるための費用は、状況によって異なりますが、目安としては以下のようになります。- 人材紹介会社への紹介手数料(1名):30万円~50万円(採用する外国人の国籍、技能レベル、日本語能力などによって変動します)

- 登録支援機関への委託費用:月額2万円~4万円(任意的支援などの内容によって異なります)

- 特定技能外国人の渡航費用:数万円~数十万円(企業が負担する場合)

- 住居の確保にかかる費用:初期費用(敷金、礼金、仲介手数料など)+月々の家賃(社宅や寮を提供する場合、または住宅手当を支給する場合)

- 健康診断費用:数千円~1万円

- その他:日本語学習支援費用、各種申請手数料など

以上の費用に加えて、特定技能外国人への報酬(日本人と同等以上)、社会保険料(企業負担分)などが必要になります。詳細な費用については、人材紹介会社や登録支援機関に見積もりを依頼することをおすすめします。

- Q2. どんな職種で特定技能外国人を雇用できますか?

A2. 特定技能外国人を雇用できるのは、人手不足が深刻な特定の産業分野に限られています。2024年現在、特定技能1号の対象分野は以下の16分野です。- 介護

- ビルクリーニング

- 工業製品製造業

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 自動車運送業

- 鉄道

- 林業

- 木材産業

- Q3. 特定技能外国人を採用してから、就業開始までどれくらいかかりますか?

A3. 採用する外国人が海外にいる場合と、日本国内にいる場合で異なります。- 海外から呼び寄せる場合:通常、3ヶ月~6ヶ月程度かかります。これは、在留資格認定証明書の交付申請、査証(ビザ)の申請、入国手続きなどに時間がかかるためです。

- 国内にいる外国人を採用する場合:通常、1ヶ月~3ヶ月程度かかります。これは、在留資格変更許可申請に時間がかかるためです。

これらの期間はあくまで目安であり、個々の状況や、申請の混雑状況などによって変動します。早めに準備を始めることをおすすめします。

- Q4. 特定技能外国人に必要な日本語能力はどの程度ですか?

A4. 特定技能1号の場合、日常生活や職場でのコミュニケーションに支障がない程度の日本語能力が求められます。具体的には、「日本語能力試験(JLPT)」のN4以上、または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のA2レベル以上に合格していることが必要です。ただし、介護分野では、これに加えて「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります。 - Q5. 特定技能外国人への支援は、具体的に何をすれば良いですか?

A5. 特定技能1号の外国人に対しては、以下の10項目の支援を行うことが義務付けられています。- 事前ガイダンス

- 出入国の際の送迎

- 住居確保・生活に必要な契約支援

- 生活オリエンテーション

- 公的手続き等への同行

- 日本語学習の機会の提供

- 相談・苦情への対応

- 日本人との交流促進

- 転職支援(人員整理等の場合)

- 定期的な面談の実施、行政機関への通報

これらの支援は、企業が自ら行うことも、登録支援機関に委託することもできます。具体的な支援内容や方法については、前の章で詳しく解説していますので、そちらを参照してください。

- Q6. 特定技能外国人が途中で辞めてしまうことはありますか?

A6. はい、あります。

特定技能外国人は、同じ業種内であれば、より良い条件の企業に転職することが可能です。そのため、労働条件や職場環境に不満がある場合、人間関係がうまくいかない場合、キャリアアップの機会がない場合などは、転職を考える可能性があります。特定技能外国人の定着率を高めるためには、適切な労働条件の提供、コミュニケーションの促進、キャリアアップ支援、働きやすい職場環境づくりなどが重要です。 - Q7. 特定技能外国人にずっと日本で働いてもらうことは可能ですか?

A7. 特定技能1号の在留期間は最長5年ですが、特定技能2号に移行できれば、在留期間の更新に上限がなくなり、長期間日本で働くことが可能になります。特定技能2号への移行には、より高い技能レベルが求められますが、企業が積極的に支援することで、優秀な外国人材を長期的に確保できる可能性があります。また、特定技能2号の在留資格で一定期間就労し、要件を満たせば、永住許可申請を行うことも可能です。

特定技能制度は、今後も改正や見直しが行われる可能性があります。常に最新の情報を確認し、適切な対応を心がけましょう。

まとめ

この記事では、特定技能外国人の採用・雇用について、企業が知っておくべきメリット・デメリット、注意点、手続き、費用、最新情報などを、網羅的に解説してきました。

特定技能制度は、適切に活用すれば、企業にとって大きなメリットをもたらす可能性があります。人手不足の解消、即戦力の確保、フルタイム雇用による安定した労働力確保、職場の多様性促進、グローバル化への対応など、様々な効果が期待できます。

しかし、同時に注意すべき点も多く、十分な情報収集と準備が必要です。

特定技能外国人の採用を成功させるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

- 特定技能制度のメリット・デメリットを正しく理解する。

- 自社の状況に合わせて、特定技能外国人の採用が適切かどうかを判断する。

- 採用する際には、雇用契約、支援計画、社内体制など、必要な準備をしっかりと行う。

- 特定技能外国人が安心して働き、生活できるように、十分なサポートを提供する。

- 日本人従業員とのコミュニケーションを促進し、良好な関係を築く。

- 特定技能制度の最新情報を常に確認し、適切な対応を行う。

特定技能外国人の採用は、企業にとって大きなチャレンジですが、成功すれば、企業と外国人材の双方にとって、大きな成長の機会となります。ぜひ、前向きに検討してみてください。

具体的な行動としては、まず、特定技能制度に関する情報をさらに収集することから始めましょう。出入国在留管理庁や厚生労働省のウェブサイト、特定技能関連のセミナーや相談会などを活用し、制度の理解を深めてください。そして、自社の状況を分析し、特定技能外国人の採用が本当に必要かどうか、どのような職種で、何人くらい採用するか、具体的な計画を立てましょう。

その上で、求人活動、選考、雇用契約、在留資格申請、入社手続き、支援体制の構築など、一つ一つのステップを丁寧に進めていきましょう。

関連するおすすめ記事

- 特定技能外国人の転職について|要件・手続き・注意点を解説

- 特定技能ビザから技人国ビザへの変更方法について|要件・方法・注意点を解説

- 特定技能ビザで働く【外国人】のメリット・デメリットについて

- 特定技能人材を採用する場合の【会社側】のメリット・デメリットについて

- 「特定技能1号ビザ」の在留期間は何年なのか?|更新・延長・満了後の選択肢について解説

- 特定活動(移行準備)ビザとは?|特定技能ビザの申請が間に合わない方へ

- 留学ビザから特定技能ビザへの変更方法とは?

- 外食業「特定技能1号技能測定試験」とは?

- 【JLPT】特定技能ビザ取得に必要な日本語能力試験の種類・レベル・対策・合格のコツとは?

- 【外食業向け】特定技能外国人材を雇用するための会社側の要件とは?